|

|

.gif) |

Les Grandes Civilisation Antiques (en Méditerrannée)

Les civilisations Extra-européenne

- La Chine

- L'Inde

- Le Japon

- Les civilisations précolombiennes ou amérindiennes

- Les civilisations de l'occident chrétien

V) Les civilisations de l'occident chrétien

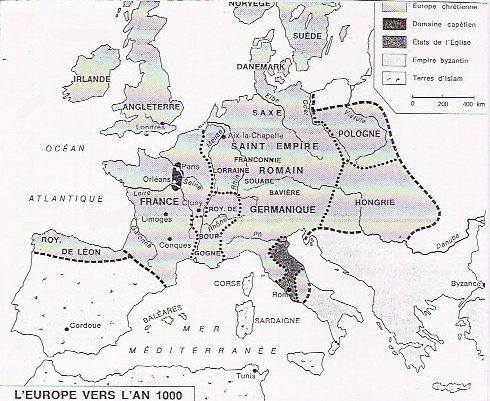

L'Occident est un terme désignant les terres allant de l'Europe jusqu'à la Russie. Il fait donc référence à l'Europe et recouvre le terme de chrétienté, c'est à dire qu'il exclu toute une partie de l'Espagne, occupée par les arabes dont les derniers seront expulsés en 1492. L'Europe chrétienne va donc se constituée au fur et à mesure des invasions successives par les barbares.

1) Les Barbares

Le mot "barbare" désigne une personne étrangrère, qui n'a pas la même culture et qui vient de l'extérieur. Il s'agissait donc de ceux qui entouraient l'Empire romain.

Les romains avaient construit des fortifications à la limite de l'Empire, qu'on appelle le « LIMES » qui va être progressivement submergé par de grandes vagues d'invasions des peuples de l'est qui viennent en Europe et que les romains appellent des « Barbares » et que nous appelons des « Germains ».

Les romains communiquent beaucoup avec l'extérieur notamment grâce au commerce. De ce fait, ils vont également faire appel aux barbares pour augmenter le nombre de soldats de l'armée romaine. En effet, il existe un problème démographique et le nombre de soldats n'est donc pas suffisant. Mais ce recrutement va permettre aux barbares de s'implanter dans l'Empire et de le submerger.

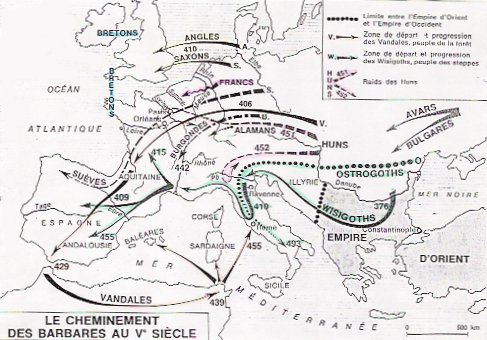

Dès le IIIème siècle, les romains ont de plus en plus de mal à empêcher ces peuples de franchir leur frontière. Et au début du Vème siècle, les Germains (les Francs, les Alamans; les Burgondes et les Vandales) envahissent la Gaule et s'y installent.

Mais entre les IIIème et IVème siècles, c'est une autre vague d'envahisseurs : les GOTHS.

- Parmis eux, on a :

- Les Ostrogoths (de l'est) qui vont en Italie et mettent fin à l'Empire romain. Au VIème siècle, ils sont submergés à leur tour par les Lombards (d'où le nom « Lombardie » dont la capitale était Pavie).

- Les Wisigoths (de l'ouest) qui arrivent en France actuelle et se dirigent surtout vers le Languedoc, mais également en Espagne où ils vont fonder un royaume très puissant dont la capitale était Tolède. Cependant, ils seront progressivement repoussés par les arabes. Ils continueront donc vers la France.

Les Huns pénètrent en Gaule en 451 sous la conduite de leur chef « Attila ». Ils pillent et incendient tout sur leur passage. Finalement ils seront battus et devront quitter la Gaule.

Les Angles et les Saxons se dirigent vers la Grande-Bretagne.

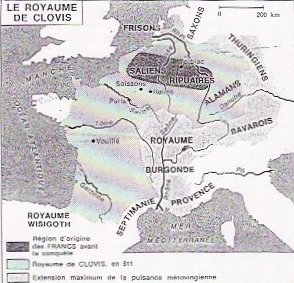

Les Francs (= peuple "libre") vont en Gaule (France du Nord et Belgique actuelle). On connaît un chef de tribu devenu célèbre : Clovis. Il est le petit-fils de Mérovée. On appellera ses successeurs les rois « mérovingiens ». Lorsque Clovis devient roi des Francs en 481, il a seulement 15 ans, mais c'est déjà un guerrier rusé qui combat souvent à la tête de ses soldats et en 496 il remporte une grande bataille à Reims où, d'après la légende, il se fait baptiser par un moine qui est en fait Saint Rémi. Il épouse également une princesse chrétienne : Clothilde. Clovis après son baptême bénéficiera donc du soutient du Pape et de tous les évêques contre les Goths qui étaient aryens (c'est à dire qu'ils reconnaissent Jésus comme un homme et non pas comme Dieu). Clovis établie sa capitale à Paris et meurt en 511, maître de la plus grande partie de la Gaule. Conformément à la loi germanique, son royaume est partagé entre ses fils qui vont se faire des guerres entre eux et vont progressivement abandonner le pouvoir à des ministres qu'on appelle les Maires du palais, le palais faisant référence à l'ensemble des personnes entourant le roi. Par ailleurs, quand le roi se déplace, le palais se déplace également, on le nomme "Pfalz" en allemand.

On voit sur cette carte que les Angles et les Saxons repoussent les Bretons vers la Bretagne et l'Irlande, et que les Avars et les Bulgares viennent d'Asie.

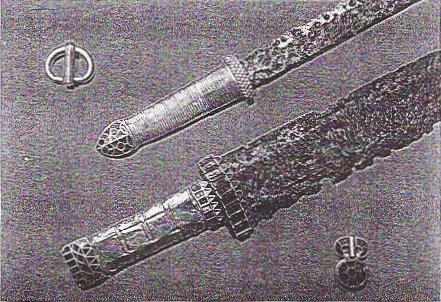

Boucle de ceinture, époque mérovingienne entre 400 et 800

Le maire du palais devient de plus en plus important.

En 732, Charles Martel, qui vient de Metz, arrête les arabes à Poitier. Son successeur, Pépin le Bref (surnom dû à sa petite taille) fonde le dynastie des Carolingiens.

Les Francs avaient un code particulier, la loi salique avec différents articles (il faut payer pour ses crimes, mais on pouvait prouver son innocence en passant des épreuves).

Avec les guerres, l'économie se dégrade, les campagnes prennent de plus en plus de place, les villes sont alors menacées, car elles sont riches et les campagnes ont donc plus d'importance. On y trouve d'ailleurs de grands domaines : les VILLAE.

Parures féminines, époque mérovingienne entre 481 et 751

Épées et bijoux francs

Pépin le Bref fait tondre et détrône le dernier roi qu'il envoi au couvent pour ensuite prendre sa place. Il se fait sacrer par le Pape, ce qui constitue un élément important car alors il est roi par la volonté de Dieu. Par conséquent, on lui doit obéissance.

En 768, la couronne passe à son fils Charles qui deviendra Charlemagne (= Charles le Grand) et qui reconstituera l'Empire.

En 800, il se fait couronner empereur par le Pape à Rome, et entreprend la conversion des Saxons. Son Empire s'étend alors jusqu'en Allemagne et il est également roi d'Italie. Charlemagne n'a pas de capitale fixe, son palais se déplace et ses villes privilégiées sont Metz et Aix-la-Chapelle (près de Cologne en Allemagne).

Durant la dynastie des Carolingiens, on note une grande période de prospérité, surtout durant le règne de Charlemagne qui favorise le développement des écoles et les répand. Les moines sont les seuls à savoir lire et écrire, ils recopient les livres de l'Antiquité. C'est également la dernière période d'influence byzantine dans les églises (Aix-la-Chapelle), dans l'architecture, les mosaïques, la sculpture et les arts mineurs (orfèvrerie, travail de l'ivoire et les enluminures telles qu'on peut les voir à Utrecht aux Pays-Bas où il y a encore un « Psautier « = livre de psaumes, recueil de chants religieux).

En-dehors de Metz, les grands centres carolingiens sont : Tours, Reims, Chartres, Rouen, Poitier, Germiny-des-Prés (modèle byzantin).

L'Église joue un rôle croissant et l'évêque devient un personnage important. Chef religieux et souvent aussi chef politique de la ville où il habite, il est le responsable des prêtres dans une région, c'est à dire un évêché. Les évêques sont très influents et de grands bâtisseurs. En effet, ils fondent des monastères (des couvents), ce qui est très important car les moines cultivent et défrichent les forêts environnantes. Quand il y a un couvent en ville, il ouvre un hospice (un hôpital) qui accueille voyageurs et pèlerins. Certains vont être très riches, comme Saint-Germain des Prés (qui donne son nom à une région de Paris), et Saint Rémy à Reims.

À sa mort, Charlemagne a un fils et 3 petits-fils qui vont se partager l'Empire par un traité : le traité de Verdun en 843 précédé du Serment de Strasbourg.

- À l'est : la Francie Orientale est donnée à Louis le Germanique. Elle deviendra plus tard la Germanie.

- À l'ouest : la Francie Occidentale est donnée à Charles le Chauve. Elle deviendra plus tard la France.

- Entre les deux royaumes : la Lotharingie est donnée à Lothaire qui a reçu le titre impérial.

Charles le Chauve et Louis le Germanique réussissent à préserver leur héritage, mais les fils de Lothaire vont se partager son royaume et se disputer ses terres. La Lotharingie va donc se réduire à la Bourgogne et aux Flandres.

Les successeurs de Louis le Germanique vont reconstituer l'Empire appelé le « Saint Empire Romain Germanique » qui ne comprend pas le Danemark, mais toute une part de l'Italie du nord et la Meuse. L'Irlande est un pays indépendant mais chrétien et obéit au pouvoir de Rome, comme la Pologne et la Hongrie. La langue hongroise est totalement différente des autres, de même, les Hongrois s'appellent les « Magyars ». Ce sont des peuples venus de l'est.

Au IXème siècle, de nouveaux envahisseurs attaquent le royaume franc. Au cours de leurs expéditions, ils pillent et incendient villes et villages. Leurs attaques cessent en 911, lorsque le roi Louis le Simple leur donne la Normandie.

Drakkar Viking

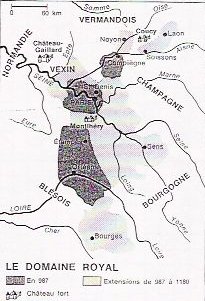

Au Xème siècle, la France est morcelée en Duchés et en Comtés sur lesquels règnent de grands seigneurs qui n'obéissent plus au roi. En 987, Hugues Capet devient roi des Francs. Ses successeurs, les Capétiens régneront sur la France pendant huit siècles.

|

Otton III, 980-1002 |

a. Le rôle de l'Église

Tous les barbares ont été évangélisés, en particulier grâce aux moines comme par exemple, Saint Patrick, en Irlande qui deviendra un très grand centre religieux. Mais les Saxons sont convertis par le fer et le sang (campagnes de Charlemagne), les Hongrois se convertissent en masse, on commence à reconvertir l'Espagne sous domination musulmane (arabes) et on essaye de reconquérir Jérusalem (on veut la reprendre des mains des Turcs) ce qui va entraîner les « Croisades ».

Les ordres religieux jouent un rôle fondamental, ainsi on trouve :

- le clergé séculier, c'est à dire le prêtre qui vie dans une communauté (fait la messe...)

- l'ordre monastique, les moines sont apparus en Orient. Ils passent leur temps à prier, ce sont des sortes d'ermites. Cet ordre se répend d'abord en Italie, puis Saint Benoît va fonder l'ordre des Bénédictins. On peut d'ailleurs voir un monastère sur le Mont Cassin en Italie. Il y a un programme de vie monastique très précis (ensemble de règles établies par Saint Benoît). L'emploi du temps prévoit tous les détails de la vie quotidienne. Cet ordre va se répandre par la suite dans tout l'Occident.

Ces abbayes sont généralement dans les campagnes et entourées de forêts et marécages qui vont être alors défrichés pour pouvoir développer l'agriculture. C'est à partir de ce moment que les paysans vont venir s'installer. Les grands seigneurs donnent facilement aux moines des terres pour les mettre en valeur.

La plus vieille abbaye est celle de Canterbury en Grande-Bretagne.

Deux moines grecs vont évangéliser la Russie : Modeste et Cyril. La Russie deviendra par la suite orthodoxe et c'est pour quoi l'alphabet russe ressemble à l'alphabet grec.

Il y a également des moines copistes qui dirigent les universités et s'occupent des écoles. On va adoucir la politique et on assure l'ordre et la paix jusqu'aux Xème et XIèmes siècles où apparaissent alors de nombreux conflits.

Puis apparaît la féodalité avec les Carolingiens. la féodalité est un ordre pyramidal. C'est quelqu'un qui protège une autre personne et qui est lui-même protégé par une personne plus puissante qui se trouve au sommet de la pyramide, c'est à dire le Roi. Mais les seigneurs passent leur temps à se faire la guerre, c'est pourquoi l'Église va mettre de l'ordre là-dedans en faisant du chevalier un personnage qui doit défendre les faibles et les opprimés (les femmes et les enfants), l'Église va réglementer la guerre (elle ne devra pas avoir lieu toute l'année, donc pas de combat pendant le vendredi Saint, ni pendant les 40 jours avant Pâques, le Carême, ni durant l'Avent ou avant les fêtes).

L'Église réglemente l'alimentation, pas de viande pendant le Carême, d'où l'importance du poisson et donc de la pêche.

Mais l'Église est aussi un grand bâtisseur dans l'art roman (du IXème au Xème siècle d'abord) puis dans l'art gothique (surtout en Ile-de-France vers les XIème et XIIème siècles).

On reconnaît facilement les églises romanes avec leurs murs épais, des petites fenêtres en arc de cercle.

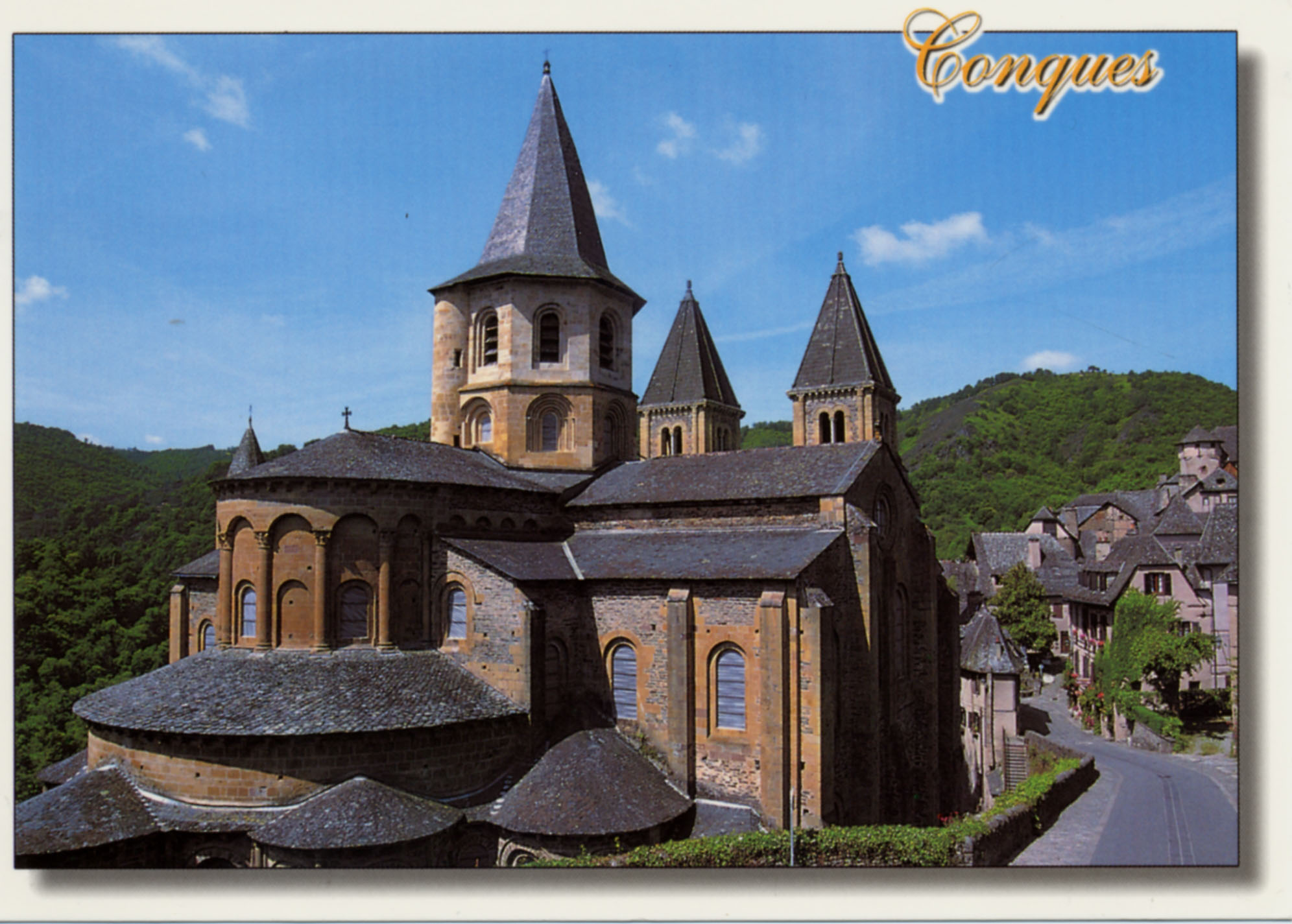

Abbaye de Conques

Les églises gothiques ont des murs plus fins, et des fenêtres plus grandes et plus nombreuses en forme d'ogive.

Cathédrale de Reims

À partir des XIIème et XIIIème siècles, apparaît à côté de l'Église, une société civile qui se développe et dès le XIIème siècle on a un renouveau des villes.

b. Renouveau des villes

On note une nette augmentation de la population car le nombre de terres agricoles se multiplie grâce aux moines. Cependant la population augmente trop vite et donc une partie des paysans quitte la campagne pour aller vers les villes où il y a du travail.

Le commerce reprend et surtout avec l'Orient (grâce aux croisades) car les civilisations sont très différentes. Les villes italiennes jouent un rôle précurseur avec Gênes et Venise qui vont très vite s'enrichir. Venise fait du commerce avec tous grands ports d'Orient et domine la Méditerranée pendant un certain temps. Le commerce est facilité par les progrès de la navigation (boussole, gouvernail...). Des progrès sont également visible dans le domaine de la métallurgie. On invente la soufflerie pour activer le feu ce qui permet de faire fondre plus d'impuretés. Ainsi le métal est plus pur et on peut mieux le travailler.

De même on développe le textile (apparition des moulins pour fouler le chanvre), le verre (apparition de vitres et de vitraux) et enfin l'artisanat d'où la richesse des villes (architecture. sculpture, peinture...) comme Milan, Venise, Gênes, Florence...

Pour le commerce, les marchands ont besoin d'endroits pour vendre et c'est pourquoi ils vont vers les villes. Ce sont d'abord les villes les plus anciennes qui connaissent un renouveau, au Nord de l'Italie, dans le Sud de la France, la Vallée du Rhône (Beaucaire), puis c'est au tour des nouvelles villes, dans les Flandres (qui englobent la France et la Belgique) avec des villes comme Lille ou Bruges où on peut trouver un marché local, une église ou un couvent, parfois la forteresse du seigneur et surtout le port où débarquent les marchandises. C'est pourquoi beaucoup de villes sont construites à proximité d'un cours d'eau.

Avec la construction de maisons sont apparus les bourgs d'où le nom de bourgeois pour en désigner ses habitants. Ces villes ont des fortifications pour se protéger contre les pauvres, les mendiants et les chevaliers errants qui pillent les maisons. Il y a des maisons très étroites construites en hauteur et en profondeur dans les bourgs, on a des rues sombres, pavées, sans caniveaux avec seulement une rigole au milieu (c'est le tout-à-l'égout), les éboueurs sont les cochons qui circulent librement.

|

Par ailleurs, les maisons sont en bois et les incendies sont donc fréquents. Par la suite, les marchands vont se construire des maisons en pierre (à Sienne), mais on va surtout construire la cathédrale gothique, l'hôtel de ville et le beffroi (tour au sommet de laquelle il y a un clocheton, c'est le tocsin qu'on sonne pour donner l'alarme en cas de danger), on appelle aussi cette tour le campanile. |

Dans les Flandres on commerce beaucoup avec l'Italie et la Grande-Bretagne. Les négociants achètent la laine en Grande-Bretagne puis la revendent en Italie. Ces échanges se font au niveau des foires à Troie, à Provins (qui a conservé son aspect médiéval). Bristol est aussi une grande ville de foire en Grande-Bretagne, de même que Paris avec la foire du Lendit, et Lyon. La production est réglementée et toutes les personnes qui fabriquent la même chose sont regroupés dans des confréries, sous la protection d'un Saint et chaque confrérie a sa propre rue (par exemple à Strasbourg on a la rue des Orfèvres, la rue des Tanneurs...). Les confréries sont d'ailleurs regroupées en corporations qui sont très importantes, elles s'occupent de prendre soin des personnes âgées, des veufs et des orphelins.

Les marchands sont regroupés en associations : les Hanses (terme qui fini par désigner un groupe de villes qui bordent toute la mer Baltique). Elles jouent un grand rôle dans le commerce du hareng et du poisson en général.

À partir de la fin du XIVème siècle, ces villes du nord déclinent car le commerce se fait par la mer et surtout entre Bruges (plus grand port au XIVème siècle qui va malheureusement s'ensabler) et l'talie.

Les méthodes commerciales progressent grâce à l'Italie, les marchands de Florence ont tous des succursales dans toutes les grandes villes européennes.

c. L'art

L'art roman est le premier à se développer. Il apparaît vers l'an 1000 (on retrouve cet art dans une partie de la cathédrale de Strasbourg). Les barbares étant christianisés, il faut des églises pour accueillir les fidèles, comme le niveau de vie augmente, on a plus de richesses, par conséquent on va remercier Dieu pour cette amélioration en construisant des chapelles et des églises.

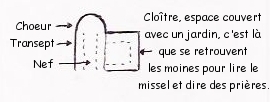

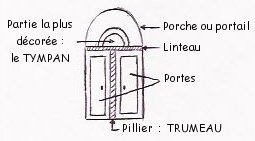

L'art roman s'inspire des traditions locales (les églises romanes d'Alsace sont différentes de celles de Bourgogne), elles ont une voûte arrondie  , des murs en pierre très épais et lourds c'est pourquoi il n'y a que très peu d'ouvertures, elles sont d'ailleurs souvent fortifiées (car ces églises servaient de refuge en cas de guerre ou de conflit).Ces églises étaient donc très sombres. Le plan de ces églises (c'est le même plan que pour les églises gothiques) est relativement simple :

, des murs en pierre très épais et lourds c'est pourquoi il n'y a que très peu d'ouvertures, elles sont d'ailleurs souvent fortifiées (car ces églises servaient de refuge en cas de guerre ou de conflit).Ces églises étaient donc très sombres. Le plan de ces églises (c'est le même plan que pour les églises gothiques) est relativement simple :

À l'extérieur de l'église, il faut des contreforts car sinon elle s'effondrerait sous son poids. L'église romane n'est donc pas très haute, les sculptures sont généralement peu détaillées, peu raffinées et représentent la plupart de temps des monstres destinés à faire peur, avec des vêtements (plis) contorsionnés.

| Le choeur vu de l'extérieur est l' ABSIDE. |  La Basilique romane Saint Sernin de Toulouse, construite à partir de 1082 |

On rencontre ces églises sur les routes de pèlerinage surtout sur celui de Saint Jacques de Compostelle (avec Saint Sernin, Saint Martin de Tours, Tournus...), mais l'art roman se répand aussi partout en Europe : Pologne, Sicile, Liban (où il y a une église Saint Jacques à Beyrouth et le Krak des chevaliers, édifice roman le plus impressionnant).

Après l'art roman vient le temps de l'art gothique, vers le XIIème siècle, qui naît en Ile-de-France, longtemps appelé « art français », il sera imité en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne... mais les 2 centres principaux resteront Reims et Chartres. C'est un art « vertical » et il faut environ 200 ans pour construire une cathédrale. L'art gothique marque aussi bien l'architecture religieuse que civile et caractérise également la peinture et la sculpture. Avec le temps, il deviendra de plus en plus élégant et tarabiscoté vers ce qu'on appellera plus tard le « gothique flamboyant ».

Dans l'art gothique, les fenêtres sont beaucoup plus grandes que dans les églises romanes, d'où l'importance des vitraux qui sont fabriqués avec des technique spéciales (travail du plomb) et qui comportent différentes couleurs (surtout le bleu et le rouge).

La Sainte-Chapelle ( photo Michel Baron )

Les architectes vont de chantiers en chantiers. La cathédrale de Reims sert de modèle pour les sculptures. Les statues représentent souvent des passages de la vie du Christ et notamment la scène du jugement dernier sur le portail. Les vitraux font références à des scènes de la vie quotidienne, d'ailleurs chaque corps de métier à son vitrail. Les chaires sont très richement décorées, on voit souvent aussi un baptistère ainsi qu'un autel surmonté d'un tableau à 2 ou 3 volets (soit diptyque, soit triptyque) qu'on appelle un retable.

La peinture médiévale est assez figée (on a perdu la technique de la perspective développée dans l'Antiquité) et représente toujours des scènes de la vie religieuse (surtout la Cène, Marie et Jésus, la Pieta ou descente de la croix avec Jésus mort sur les genoux de Marie, la vie des Saints toujours auréolés représentés surtout dans les chapelles). On trouve aussi des scènes de la vie quotidienne et généralement le donateur d'un tableau apparaît dans celui-ci mais beaucoup plus petit que le reste des personnages. Les couleurs utilisées sont sombres. La peinture va se laïciser en Italie avec Giotto dès le XIVème siècle. Il introduit dans ses peintures 2 plans, un fond et un arriére-fond. On trouve alors l'art gothique dans le civil et les peintures exposées dans les palais sont surtout des scènes populaires.

Dans la dernière période du gothique vers le XIVème siècle, naît en Grande-Bretagne le gothique flamboyant. Il se caractérise par une architecture filiforme, des pierres vides car il y a beaucoup de vitraux, une décoration exubérante (architecture arachnéenne), les creux sont remplis de vitraux ou de sculptures, les lignes sont courbes et font penser à des flammes, d'où le terme flamboyant (cf Tour du Beurre à Rouen).

C'est une époque, de paix et de prospérité, et d'une grande foi religieuse, tout tourne autour de l'Église. Mais cette paix sera troublée en 1348 par l'arrivée de la Grande Peste qui fauche une toute une partie de la population avec ses artisans et ses paysans. C'est la fin de la prospérité, car après les ravages de la Grande Peste, au XVème siècle, il n'y a plus d'argent pour finir ou construire les cathédrales et les églises.

Le XVème siècle est une période de conflits avec la Guerre de 100 ans (1326 - 1453) qui va se terminer par une victoire du roi français qui repousse les Anglais et reprend l'Aquitaine et la Bourgogne.

4) La période moderne et contemporaine

a. La Renaissance

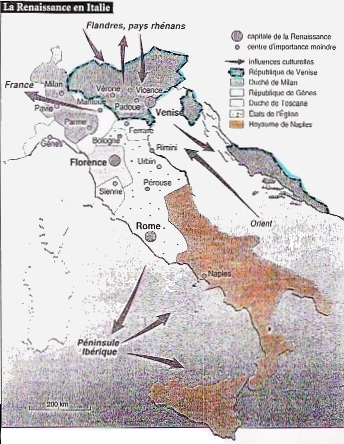

De la fin du XIVème siècle au début du XVème siècle le centre de gravité de l'Europe se déplace en Italie qui est en contact avec l'Orient depuis longtemps (avec Byzance, le monde arabe...) grâce aux marchands, aux banquiers.... C'est d'ailleurs en Italie que naît le capitalisme.

En 1453, c'est la chute de Constantinople qui tombe aux mains des Turcs et va donc entraîner la fuite des savants et artistes grecs et byzantins vers l'Italie où ils ramènent toute la culture grecque antique et les connaissances de l'Orient antique (d'Égypte, de Palestine...). L'Italie se met donc à l'école des byzantins, et dans les grandes villes italiennes naissent des rivalités pour amener le plus de savants, d'artistes...

À Florence, Laurent le Magnifique fait venir de nombreux artistes et fait construire beaucoup de bâtiments (importance de sa cour et de sa richesse). Le mouvement va alors se répandre.

Pendant cette période qu'on appelle le « Quattrocento », on redécouvre l'art de Rome, l'art de l'Antiquité, il y a encore des peintures religieuses (Fra Angelico), avec l'apparition de perspectives dans les tableaux, mais la peinture devient laïque (scènes mythologiques) avec Botticelli. Il en est de même pour la sculpture, on ne fait plus de cathédrales, mais des temples grecs avec des dômes (église Saint Pierre de Rome). On rencontre alors grands artistes comme Léonard de Vinci (peintre, écrivain, inventeur, amateur de sciences et de fiction), Raphaël, Michelangelo... C'est à cette époque qu'on va construire la Chapelle Sixtine à Rome, le Palais Pitti à Florence et le Palais des Doges à Venise.

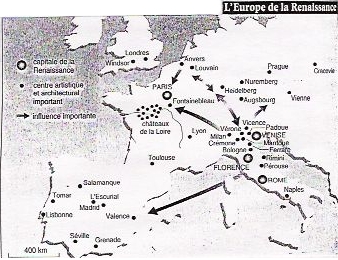

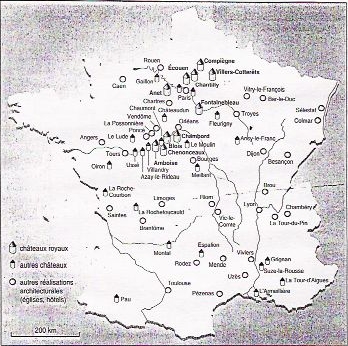

La Renaissance italienne se propage en France grâce à François Ier qui est allé faire la guerre en Italie et qui ramène ainsi Léonard de Vinci qui s'intéresse alors à l'anatomie et à diverses sciences, c'est lui qui va introduire des modes italiennes en France. François Ier va construire les châteaux de la Loire et ainsi la Renaissance va s'imposer en France. Le Louvre est remanié et beaucoup d'autres châteaux vont apparaître dans le sud de Paris. Mais l'architecture et la peinture vont se répandre partout en Europe.

Chambord, châteaux de la Loire

La Renaissance en France

Les Byzantins apportent également différentes langues dont l'hébreux, et donc on aura encore d'autres traductions des textes bibliques. On découvre les civilisations qui nous ont précédées dont les mésopotamiens. On a une soif de connaissances et on connaît ainsi un renouveau culturel avec l'HUMANISME (Rabelais, Gargantua et Pantagruel, Montaigne). La ville de Sélestat en Alsace est d'ailleurs le plus grand foyer d'humanistes parmis ceux qui font la relecture de la Bible en Europe. Grâce à Gutenberg, on découvre l'imprimerie, on développe le sens critique (surtout envers le Pape), on met en doute l'Église et le Pape qui est un contre-exemple du Christianisme puisqu'il récolte de l'argent en vendant des « Indulgences » pour construire Saint Pierre de Rome (on achète des Indulgences pour racheter le Pardon de ses péchés). Il y a alors une révolte de 2 moines, Luther, qui finit par rompre avec le Pape et qui donne naissance à une nouvelle doctrine, le PROTESTANTISME, et Calvin qui donne naissance au CALVINISME. Ils commencent par rejeter tout ce qui rappelle le culte de la Vierge et des Saints, ils ne vont pas non plus dans les églises, mais dans des temples protestants.

La Renaissance est importante surtout en Italie, en France, en Espagne, au Portugal mais a aussi de l'influence en Pologne. Elle reste cependant très faible en Grande-Bretagne.

b) La Réforme et la Contre-Réforme

Le protestantisme s'explique par une révolte contre les excès de la papauté (vente d'Indulgences, surtout visible en Allemagne). On peut réduire le temps qu'on passera au Purgatoire en faisant un certain nombre de rites (pèlerinages, prières... et en payant des Indulgences).

Grâce à l'Humanisme on redécouvre des livres Saints. Il y a alors une prise de conscience que les textes sont traduits en latin avec des rajouts et souvent de mauvaises interprétations, on va donc relire les textes d'origine et ainsi on n'a plus besoin de prêtres.

En Allemagne, le mouvement de contestation est dirigé par Luther, témoin des excès du Pape. En 1517, il placarde sur son église de Wittemberg des propositions pour mettre fin à ces excès et contre les Indulgences. Il obtient un grand succès, mais il est ensuite convoqué au tribunal du Pape qui l'excommunie (situation grave car alors n'importe qui peut le tuer sans que cet acte soit considéré comme un péché). C'est alors qu'en 1521 le prince de Saxe l'enlève et l'emmène dans son château de Wartburg où Luther est alors en sécurité. C'est là qu'il va traduire la Bible en allemand et mettre en place une nouvelle doctrine rédigée par les humanistes de l'époque, le « Mélanchton » qui est résumée dans la « Confession d'Augsbourg » (ville allemande).

- Les nouveautés apportées par cette doctrine sont :

- la suppression de certains sacrements (seuls 3 sont conservés)

- la suppression du culte de la Vierge et des Saints

- la suppression de tout ce qui est « hiérarchie ecclésiastique »

- seuls les pasteurs sont autorisés à lire les textes

- les chants et les prières sont en langue vulgaire (on n'utilise plus le latin)

- on n'a plus besoin ni de monastères, ni d'évêques, c'est pourquoi beaucoup de princes allemands se convertissent et s'emparent des domaines du clergé.

L'empereur Charles Quint se pose en défenseur de la papauté ce qui va entraîner des guerres en Allemagne, dont la guerre des paysans qui revendiquent l'égalité totale (qui sera supprimée plus tard). Cependant cette guerre se termine par une victoire des seigneurs qui vont imposer leur religion sur leur domaine.

Le Protestantisme se répand jusqu'en Suède et se détache de Rome. En Suisse un autre réformateur fait son apparition, un curé de Zürich nommé Zwingli.

Calvin est français mais devra fuir sa patrie pour s'installer à Genève malgré son succès en France et le soutient de la femme et de la soeur de François Ier. Il fonde alors une République et une Église très rigoureuse suivant une doctrine plus démocratique que celle de Luther car les pasteurs sont élus. Il n'y a pas de hiérarchie, les églises sont complètement dénudées et on croie à la théorie de la Prédestination (théorie qui jouera un grand rôle dans les pays anglo-saxons). C'est aussi de cette doctrine que viendra l'économie capitaliste.

Le roi d'Angleterre, Henry VIII rompt avec le Pape en 1531, sa seule motivation étant de pouvoir alors divorcer (il aura 4 femmes). Il servira d'exemple pour la rédaction du conte de Barbe Bleue.

Barbe Bleue, illustration de Gustave Doré

Elisabeth Ière (fille d'Henry VIII) introduit l'anglicisme. La doctrine anglicane part de celle de Calvin, mais conserve la hiérarchie et les rites catholiques.

L'Écosse voit bientôt naître une secte dont les adeptes sont les « Puritains ». Ils gardent la doctrine de Calvin et sont donc obligés de fuir le pays et ses persécutions religieuses (cf. Mayflower).

En France, la doctrine de Calvin n'est que tolérée par l'entourage de François Ier pour être ensuite réprimée. C'est l'apparition des guerres de religion entre catholiques et protestants avec le massacre de la Saint Barthélémy.

C'est Henry IV qui proclamera le 1er édit de tolérance avec l'Édit de Nantes qui permettra la diffusion du protestantisme partout en France.

L'Église va elle aussi définir sa propre doctrine et donc réunir un Concile (réunion d'évêques avec le Pape) à Trente au XVIème siècle. Celle-ci va s'opposer au protestantisme et à tout ce qu'il rejette (usage du latin, autorité du Pape...). Cette doctrine de la papauté aura 2 appuis principaux, l'empereur d'Autriche qui est catholique (catholicisme surtout présent en Bavière), et les « Jésuites » (membres de la compagnie de Jésus), chargés de la propager.

C'est à cette même époque qu'apparaît une nouvelle forme d'art, le Baroque, notamment en Italie, en Allemagne et en France. Contrairement aux temples protestants, complètement dénudés, l'art baroque met l'accent sur la décoration et va s'implanter dans tout l'Occident du XVIème siècle jusqu'à la 1ère moitié du XVIIIème siècle. Ce mouvement sera suivit du Rococo (on le retrouve surtout dans les châteaux de Bavière).

Château de Neuschwanstein en Bavière (château qui inspira Walt Disney pour le conte de la "Belle au Bois Dormant")

L'art baroque se distingue par ses lignes courbes. Le modèle des églises baroques a été construit à Rome, c'est le Gesù qui sera imité partout. On y retrouve des voûtes en demi-cercle et une coupôle arrondie. En France on s'inspire plutôt de l'église de Saint-Gervais.

Église de Saint-Gervais

Cet art se répand dans toute l'Europe (voir la place Saint Pierre à Rome, le domaine du prince de Würtzurg, le château de Potsdam à côté de Berlin et qui se situe entre le baroque et le rococo).

À l'intérieur des églises baroques, les décors sont présents partout. On peut noter un usage immodéré du plâtre (stuc), des sculptures dorées (en plâtre), des représentations d'angelots joufflus et de personnages dont l'accent est mit sur l'extase. On utilise par ailleurs une nouvelle technique en peinture, le "trompe-l'oeil".

Entre les XVIème et XVIIème siècles, le baroque, visible dans toute l'Europe se particularise en France avec Louis XIV qui impose un style un peu différent, le "style français" classique dont le modèle est Versailles. Il veut gouverner toute l'Europe et impose donc un art qui repose sur l'ordre.

|

Invité à Vaux-le-Vicomte par Fouqué, Louis XIV va faire enfermer ce dernier par jalousie en voyant la beauté de son château et le faste de ses fêtes. Versailles est imité par tous les princes d'Europe (à Karlsruh, Vienne, Schönbrunn...) où on retrouvera la double influence du classique et du baroque, même si c'est le baroque qui l'emporte (voir la chapelle de la Sorbonne et celle du Val-de-Grâce). Quant au palais du Luxembourg, il s'agit là d'art florentin (inspiré par Marie de Médicis), de même le Palais royal ou la bibliothèque Nationale à Paris ont subi l'influence italienne. |

On voit également apparaître des toits à la française, c'est à dire des toits en ardoise qui ne sont pas pointus, mais plats au sommet.

L'influence du baroque se rencontre beaucoup en peinture avec Caravage ou Gelée.

Louis XIV avait imposé le carcan, c'est pourquoi sa mort fut un soulagement. On retrouve la joie de vivre et Paris redevient un grand centre d'inspiration artistique, d'harmonie et d'intimité (différent de Versailles qui malgré son faste est trop grand et trop froid) avec des palais moins grands. Les architectes sont aussi des urbanistes qui aménagent les villes avec de grandes places comme la place Stanislas à Nancy. L'architecture civile prend de l'importance. On voit alors apparaître des hôtels, des petites chambres, des salles de bains, et après 1750, des salles à manger. Les plafonds sont moins hauts et les pièces décorées montrent encore une grande influence du baroque avec énormément de stuc et de boiseries peintes. Le papier peint ne vient qu'à la fin du XVIIIème siècle. Jusque là on avait surtout des tapisseries ou autres tissus recouvrant les murs.

On aménage petit à petit l'intérieur des habitations avec d'abord une cheminée centrale, puis c'est le poêle en faïence qui la remplace. Le mobilier devient un élément essentiel (on travail beaucoup le bois précieux et les ébénistes s'enrichissent très vite). Apparition de bureaux de différents styles (style Louis XIV, Louis XV...) et différents types de meubles. Les thèmes utilisés dans la peinture ou la décoration en générale changent. En effet, on découvre l'exotisme et l'art chinois (tel qu'on le conçoit en Europe) avec les objet en faïence, en porcelaine... qui sont imités partout. Chaque maison a son jardin avec un pavillon chinois. La peinture reflète la vie bourgeoise et représente aussi beaucoup les paysages (il n'y a presque plus de thèmes religieux).

Quelques grands sites baroques et rococo :

- abbaye d'Ottobeuern en Bavière (Autriche)

- l'église et le lieu de pèlerinages de Wies (Autriche)

- le circuit autour du lac de Constance

- Espagne

- Portugal

- toutes les colonies d'Amérique latine (cathédrale de Mexico)

- Prague (République Tchèque)

- Saint Petersbourg (constructions commencent début du XVIIIème siècle avec Pierre le Grand qui fait appel à des architectes italiens, puis avec Catherine II). Cette ville a été construite entièrement en pierre (sur la Neva), on l'appelle aussi la Venise du Nord du fait de ses nombreux canaux.

- en Angleterre (qui est protestante) où on invente des jardins différents de ceux à la française. L'Angleterre est plus pittoresque avec des inspirations chinoises (pagodes...) et des ruines.

Château Hradcany à Prague

Si on veut voir les grands peintres du nord, on ira visiter principalement :

- Amsterdam (Rembrandt)

- Anvers (Rubens)

- Espagne (Vélasquez)

Mais on peut remarquer également de grands musiciens comme Bach, ou des écrivains renommés tels que Goethe (célèbre grâce notamment à son Faust).

Cependant vers la fin du XVIIIème siècle avec la Révolution et l'Empire, les goûts changent à nouveau. Fatigué du baroque, on retrouve l'Antiquité, et les fouilles archéologiques permettent de découvrir Pompéï et Herculanum. Les lignes redeviennent droites (les lignes courbes étant typiquement baroques). À Versailles on construit le petit Trianon. On note une multiplication de châteaux privés « Folies ». Apparition dans les villes de Halles (début de l'architecture en fer), grands espaces de marchés couverts (marché au blé, marché aux grains...). Apparition des 1ers ponts en fer. Les villes s'élargissent, par exemple à Paris, on a le Faubourg Saint Honoré, la Chaussée d'Antin... . Cette tendance culmine jusqu'au début du XIXème siècle (1848).

c) Les bouleversements contemporains

Le XIXème siècle est la période de la révolution de l'art et de l'architecture avec 3 courants principaux qui vont transformer la façon de percevoir l'univers.

|

On a tout d'abord la Révolution Romantique avec la redécouverte de l'Orient (notamment l'Égypte grâce à Napoléon Bonaparte et Champollion), de l'Afrique du nord, et découverte de la lumière et des couleurs. Les plus grands peintres sont Delacroix, Géricault et Goya (peintre espagnol). Le XIXème siècle voit naître aussi de grands écrivains anglais comme Walter Scott qui écrivit des livres sur Robin des Bois, (c'est grâce à cela que la forêt de Sherwood devint une destination touristique), mais également sur les Chevaliers de la Table Ronde, Ivanohé... . En Allemagne, la ville de Weimar devient aussi touristique grâce à deux écrivains, Goethe et Schiller. |

Le deuxième courant abouti à l'impressionnisme avec la découverte de l'acier et dans le domaine physique, de la lumière, le blanc n'existe pas car il s'agit de la superposition des couleurs. Invention de la photographie. On peint à présent à l'extérieur et on peint la lumière. On a par exemple Monet qui décompose la lumière et peint les reflets sur les jeux d'eau. Les impressionnistes comme Degas ou Toulouse-Lautrec se retrouvent sur les bords de la Seine à Paris.

C'est aussi durant cette période qu'apparaît le Moulin Rouge et le French Cancan, et la place du Tertre à Montmartre.

Les impressionnistes contribuent à lancer les stations balnéaires comme Honfleur, Trouville.... Cependant le mouvement dégénère avec Gauguin qui peint les îles, Van Gogh et Cézanne. Le midi de la France attire les artistes à cause de la luminosité de l'air.

Cézanne en décomposant l'espace en formes géométriques introduit la troisième tendance, le cubisme, qui prendra son plein essor après la guerre de 1914, avec notamment Picasso et Braque.

Pendant cette période, l'architecture se transforme, on revient au gothique (au Moyen-Âge) grâce au mouvement romantique avec l'apparition du Néo-gothique. On voit des Gargouilles partout, on aménage les villes et le Baron Haussmann transforme Paris avec de longues avenues (Champs Élysées), on double la superficie de Paris d'où les différents arrondissements. Construction de l'Opéra Garnier, de grands bâtiments publics et sous l'influence d'architectes de Chicago, on voit apparaître des immeubles en béton armé. On va alors construire les premiers grattes-ciel (comme aux USA) ce qui permet de construire plus haut et avec plus de fenêtres avec des murs plus fins et des baies vitrées.

Puis apparition de l'art déco dont le but est de transformer tout objet en oeuvre d'art. Cela va bouleverser l'intérieur des maisons dès 1880. En France on appelle ce mouvement le « Modern Style » et en Allemagne, le « Jugendstyle ». On utilise également briques surtout en Allemagne et en Autriche où les changements se font à l'intérieur comme à l'extérieur (ce qu'on appelle : Bauhaus). On travaille beaucoup le verre (vases, verres, assiettes, bijoux...) qu'on peut voir au musée Gallé.

Mais la venue de la guerre bouleverse tout cela. Il y a à la fois un continuité dans l'architecture avec l'utilisation du béton, de l'acier et du verre, les villes deviennent plus fonctionnelles avec de plus en plus de moyens de circulation (l'architecture à donc un rôle social), et à la fois une rupture.

Les habitations sont plus économiques et populaires grâce à un architecte, le Corbusier. On note aussi des progrès au niveau des conditions de vie notamment dans le domaine sanitaire (on a l'eau et le gaz à tous les étages). Avec le développement des villes, on voit apparaître des cités avec des immeubles tour et des immeubles barres.

En peinture, on entre dans le "non-figuratif". Paris est le lieu de rendez-vous des peintres dont font partie Paul Klee, peintre allemand, et Chagall (peintre russes), Picasso et Dali (des espagnols), et Gaudi (architecte espagnol). Ils utilisent de nouveaux matériaux comme le papier journal ou des objets de la vie quotidienne, et font des collages. Tout cela donna naissance à l'art contemporain d'aujourd'hui qui suscite encore de nombreuses expériences.

La Familia Sagrada à Barcelone,

oeuvre de Gaudi